Beberapa hari lalu saya sempat chit-chat dengan salah seorang sahabat. Sebut saja namanya Melati. Melati ini kuliah Magister di salah satu universitas di Malang. Kalau ada yang baca ini dan kenal dengan orang yang saya maksud, saya nggak mau ngomongin dari belakang. Hanya mengambil banyak hikmah dan makna dari perjalanan hidup beliau saat ini. Yeah, mungkin di luar sana ada segelintir orang yang butuh di-refresh dengan contoh pengalaman nyata. Bisa jadi, ada yang punya pengalaman serupa dengan si Melati dan semoga kalian terinspirasi setelah membaca ini.

Guilt.

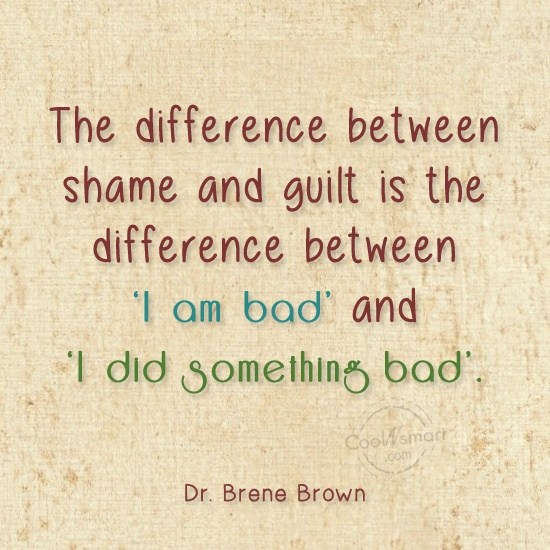

Guilt merupakan penyesalan atas pikiran, perasaan, sikap atau keadaan negatif yang terjadi pada diri sendiri atau pada orang lain. Seseorang yang punya guilty feeling akan merasa seolah harus bertanggung jawab penuh atas kesalahan yang ia perbuat dan atas situasi buruk yang menimpanya.

Perasaan bersalah itu literally punya manfaat bagi orang yang ngerasain. Manfaatnya adalah, dengan adanya perasaan bersalah, seseorang dapat melakukan introspeksi atau melakukan refleksi dengan mengaitkan antara dirinya dengan situasi negatif yang terjadi. Jadi, guilty feeling ini sebenarnya merupakan proses evaluatif supaya seseorang menyadari sesuatu yang salah, mengembangkan solusi untuk mengatasi "kesalahan" itu dan yang lebih penting lagi adalah menjadi sarana bagi seseorang untuk menerima situasi buruk yang menimpa akibat kesalahannya dan belajar tanggung jawab.

Mengakui kesalahan itu memang baik tapi memelihara perasaan tersebut terus-menerus hanya akan membuat hidup stuck di situ-situ aja. Bahkan, perasaan bersalah yang diinternalisasi secara berlebihan bisa saja menyebabkan seseorang jadi takut untuk melangkah ke depan, takut salah lagi. Guilty feeling yang sudah tidak sehat itu juga bisa membuat seseorang kebanyakan berimajinasi. Maksud saya, kebanyakan berandai-andai seolah dia harus begini dan begitu supaya nggak melakukan kesalahan atau supaya nasib buruk nggak menimpanya.

Guilt berbeda dengan regret. Menurut Berndsen dkk pada penelitiannya tahun 2004 silam, bahwa guilt itu berhubungan erat dengan interpersonal harm, it means bisa mempengaruhi, membahayakan, merusak hubungan orang yang merasa bersalah itu (bukan hanya pada dirinya) tapi juga hubungannya dengan orang lain di sekitarnya. Sedangkan regret adalah sebaliknya, lebih banyak berhubungan dengan intrapersonal harm.

Jadi, sebenarnya perasaan bersalah itu ada yang normal juga kan ternyata. Guilt juga punya kaitan erat dengan prosocial behavior. Dengan kita tahu kalau kita salah dan menyesalinya, kita jadi bisa berempati juga pada orang lain. Berbeda halnya dengan orang yang guiltlessness alias nggak punya rasa bersalah, hati-hati gengs. Orang yang kepekaannya nyaris nggak ada itu bisa kita lihat pada orang-orang dengan kepribadian antisosial. Orang dengan kepribadian antisosial ini sulit untuk peduli pada sesuatu dan sulit untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Dan lagi, mereka yang nggak punya rasa bersalah ini-kalau di dalam literatur psikologi tentang guiltlessness-itu diidentikan dengan minus moral emotions sehingga mereka cenderung bertindak immorally.

Ya, namanya manusia, kita memang punya kendali atas apa yang ingin kita capai, tapi Tuhanpun juga bekerja. Terkadang, ada saat dimana situasi nyata nggak sejalan dengan harapan. Kadang pula kita harus ditempa berbagai ujian, kesalahan dan kegagalan. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar untuk meminimalisir peluang jatuh pada kesalahan dan kegagalan yang sama. Tapi, ada juga sih tipe orang-orang yang sampai sedemikian sering gagal dan bersalahnya, sampai nggak bisa berpikir realistis, depresi, hingga menjauhi segala hal yang berhubungan dengan pemicu something yang pernah buat dia salah dan gagal atau dengan kata lain nggak mau trial and error.

Menilik pengalaman sahabat saya tadi yaitu si Melati, saya terus terang aja iba sama dia. Dan, ini adalah titik dimana ia baru pertama kali merasakan hal ini dan melakukan seperti ini. "Ini" yang saya maksud adalah... Jadi, singkat cerita, dia lagi kebut tesis, namun selalu susah menemukan judul. Pas sudah nemu judul, dosennya menganggap itu tuh cuma ecek-ecek (dosennya menolak). Belum lagi, Melati harus berbohong pada orangtuanya. Melati kerap mengatakan bahwa dia sebentar lagi bakalan selesai, namun kenyataannya bahkan proposal pun dia belum bikin juga.

Melati juga sempat depresi, beberapa minggu nggak keluar kamar kos. Semua rutinitas tampak terhenti begitu saja. Belum lagi, dia juga sempat mengalami infeksi kandung kemih. Alhamdulillahnya, sekarang kondisinya sudah membaik. Tapi, karena dia jarang sekali keluar kos, jarang menghirup udara segar, terus-terusan madep laptop namun nggak kunjung dapat pencerahan, pikirannya pun jadi kalut, sulit berkonsentrasi dan motivasinya hilang timbul begitu saja.

Saya yang notabene nggak sejurusan sama dia pun nggak bisa banyak bantu. Sebagai psikolog, ingin sekali pastinya ngebantu Melati, namun bantuan saya tampaknya nggak ada yang mempan untuk Melati. Sudah coba konseling, bahkan kasih terapi sederhana, besok-besoknya Melati juga nggak bisa konsistens ngejalaninya sampai drop lagi. Satu sisi saya kasihan, tapi satu sisi lagi saya juga nggak ngeh dengan bidang mata kuliahnya yang mana jika itu diterapkan dalam sebuah penelitian, outputnya bagaimana dan metodenya seperti apa dan isu yang diteliti itu apa.

Tiga hal yang sering saya lakukan untuknya adalah menyemangati, ngajak jalan/refreshing dan mendoakan. Walau frekuensinya juga nggak sering karena tahun lalupun saya masih sibuk kuliah masa-masa tesis juga. Saya juga sempat ngajak Melati turlap bareng saya dengan harapan dia bisa sedikit terhibur dan pikirannya bisa segar kembali. Namun, setelah saya jarang mengunjunginya karena saya pun sudah kerja, dia kumat lagi. Sungguh, ini saya pikir kurang ngebantu sih buat Melati. Yang dia butuh tuh bantuan konkret seperti membantunya nemuin gap penelitian, metodenya bagaimana dan harus mulai dari mana ngetiknya.

Tahun lalu, saya juga sudah ngajak dia konseling dengan teman saya. Awalnya, motivasinya mulai terang, tapi sepulang dari situ, redup lagi. Kambuh-kambuhan gitu dah. Kan ada tuh kan masa-masa dimana ketika kita bisa bantu ngasih insight ke orang lain supaya sadar dengan apa yang "abnormal" dalam dirinya, dan supaya orang tersebut bisa lebih mudah diarahkan sampai kita ngerasa effortless. Maksud effortless di sini, tanpa banyak usaha yang aneh-aneh, tanpa usaha yang ekstrim-ekstrim karena orangnya juga mudah diarahkan, kita sebagai psikolog ngerasa seneng juga pastinya. Tapi, beda dengan kasus Melati ini, saya ngerasa udah membantu ini itu tapi di sisi lain ketika semua itu mental begitu saja, ada perasaan gagal karena Melati masih punya PR banyak untuk membersihkan distorsi-distorsi pikirannya.

Melati selalu mengulang alasan yang sama dan menceritakan hal yang sama. Stuck. Nggak ada progres. Yang ada hanyalah berkembangnya perasaan bersalah dan berdosa pada orangtua, dosen dan pada dirinya sendiri. Saya pun sampai bingung, cara apa lagi sih yang harus dikerahkan untuk "membersihkan" distorsi pikirannya dan buat dia mau kebut tesisnya. Mana Melati juga bilang ke saya kalau waktunya sisa dua bulan lagi. Bahkan sudah tersisa satu setengah bulan. Jika Melati nggak lekas menyelesaikan lalu sidang, dia akan terkena sanksi DO (Drop Out).

Jika ada teman-teman yang baca tulisan ini, please lemme know how to solve this problem for Melati.

Jurusan apa, mbak?

ReplyDeleteGak tau sih. Mau tau jurusannya dulu, mbak